18世紀の空手家・具志川親方の解明

目的

18世紀の空手家・具志川親方は、本部朝基(1870-1944)が自著『私の唐手術』(1932)の中で、尚敬王時代(1713-1751)の「琉球随一の武人」と語っているように、空手黎明期の代表的武人であるが、琉球王国時代の他の空手家同様、今日ではその詳しい経歴はほとんど伝わっていない。そもそも空手は王国時代には秘密裡に稽古され、その伝授も一子相伝、門外不出といった秘密主義を取ったため当時の文献は皆無に近く、ただ口碑を通じてその歴史を知るよりほかないのである。こうした口碑を纏めたものとして、本部の著書は最も古く且つ詳細な文献の一つと言える。本発表では本部朝基の著書を手がかりとして、王国時代の各種古文書を通じて具志川親方の実像の解明を目指す。

考察

本部によれば、具志川親方はもと羽地家の出身で童名を思亀といい、首里赤平村の人であった。若衆として首里城に勤めていた頃、中田殿内の下男に辱めを受けたことから、当時の大家・西平親方に空手を師事することになった。後に御前試合で見事この下男を打ち倒し、その武名を轟かしたという――。

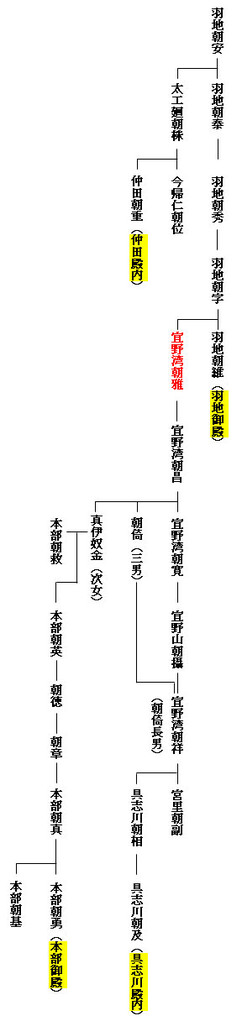

まず具志川親方の出身の羽地家であるが、これは家名から羽地間切を領していた大名家のことを意味する。琉球の家名は原則としてその領地名に由来し、18世紀前半に羽地間切を領していたのは、有名な摂政・羽地王子朝秀を輩出した羽地御殿であった。羽地御殿は尚真王の流れを汲む琉球屈指の名家である。

次にこの羽地御殿から分家独立した具志川家がないかを考察する。家譜目録『氏集』によれば、羽地御殿7世・羽地按司朝字の三男、唐名向得功・宜野湾親方朝雅が分家して、その子孫は具志川家を名乗っている。羽地御殿の門中で具志川家を名乗るのは、この朝雅の系統しか存在しない。

『向姓系図家譜支流(具志川家)』を読むと、宜野湾親方の子孫は、後に領地替え等に伴って宜野山―宜野湾―具志川―宮里―具志川と頻繁にその家名を変えながら、王国末期には具志川家を名乗っていた。また、屋敷は首里赤平村にあったことから、一般には赤平の具志川殿内と呼ばれていた。

元祖・宜野湾親方は1745-1750年の五年間、三司官(宰相)を務めており、これはちょうど尚敬王時代に該当する。それゆえ、本部のいう赤平の人・具志川親方とは、赤平の具志川殿内の元祖で、三司官として尚敬王に仕えた宜野湾親方朝雅と推定するのが最も合理的である。宜野湾親方の技がその後どのように相伝されていったかは残念ながら不明であるが、孫娘の真伊奴金(1743-1812)が本部御殿5世・本部按司朝救(1741-1814)に嫁いでおり、その直系子孫に本部朝勇(本部御殿手)、本部朝基(本部流)兄弟がいる。

参考資料:本部朝基『私の唐手術』より

斯界の麒麟児具志川思亀伝

世に佐部の親方として、後世に名を残した西平親方の高弟に赤平の人具志川思亀(うみかみ)がある。彼は、もと羽地家の出にして、兄は雲巖といひ、琉球の名僧としてよく知られてゐる。而して彼も亦(また)鬼をも拉(ひ)じぐやうな武談逸話の持主として知られ、名を後世に残した。

当時、琉球政府に於ては若衆(わかしゅう)といふ職制があり、其の頃年歯僅かに十三歳の彼は、若衆として城勤めをなしてゐたのであるが、或る日、思亀が同じ若衆の友達二三名と打ち連れて城内よりの帰途さ、タマタマ阿旦川の前を通りかかった所、余りに咽喉(のど)が渇き、水が欲しくなつたので川の辺に汲みおいた桶の水を無断に飲み干したのである。所が最前より此の有様を凝視(み)てゐた中田殿内の下男某は、烈火の如く憤ほり、強力無双をもつて恐れられてるのを鼻にかけ思亀の襟首を捕へ、詫るのも諾(き)かず傍若無人の振舞ひを敢てし、猶も太い拳骨を彼の頭上に見舞つた。

流石(さすが)の彼も泣きながら家に逃げ帰り、その由(よし)を父親方に語つた。それから彼は下男よりうけた恥辱を是非雪がんものと、涙ながらに父親方に乞ひ、当時天下に名を馳せていた佐部の親方に懇願して弟子となつたのである。尤(もっと)も佐部の親方は思亀を一見せられただけで、

「こは将来、琉球随一の武人となり、後世に屹度(きっと)名をなすであらう」と観破(かんぱ)せられ、父親方より万事を引きうけ、自ら手にとつて唐手の指南をされた。其後数年ならずして思亀は一角(ひとかど)の武となり、十六の時からは師匠佐部の親方の高弟として許されたが、少しも奢りたかぶることもなく、常に謙譲の態度で人に接し、斯界の麒麟児として高名をほしいまゝにしたといふ。

殊に、彼が沈勇たりしことは、これまた色々の口碑として後世に伝へられてゐるが、其の一二を挙ぐれば、或る時佐部の親方が彼の武人としての注意力を試さんとせられ、敷居越しに彼の名を呼んだ所、彼は平然として敷居の所に三指をつきて膝まづき、手にせる扇子をもつて敷居の溝におき、以て襖を閉められた時の用心にした。師匠佐部の親方は之を見て僅か十六才の彼がかくまでに物事に注意深く、且つ武士としての沈着を常に忘れない態度を激賞されたそうである。尚、彼が十七才の折、嘗つて阿旦川に於て彼(か)の強力無双の下男よりうけた恥辱を雪ぐべき御前試合を師を介して言上した。愈々両三日の中に平良馬場に於て真剣勝負を決するといふ或る日のこと彼は高いびきをかいて四畳半の自分の座敷に午睡(ひるね)をしてゐた。折りしも師佐部の親方は思亀の許に訪ねられ、座敷におけるかの豪胆なる寝態(ねすがた)を見られ、父親方の面前で六尺棒をしごいて打つてかゝられた。處(ところ)が寝てゐた筈の彼はガバと跳ね起き、あたりに積み重ねてあつた畳を以て師匠から打ち込まれた棒を受け流し、以て平然たりしといふ。

斯くて彼は僅々数年の中に佐部の親方の薫育を受けて琉球随一の武人となり、平良馬場の御前試合に於て、見事かの強力無双の下男を一撃のもとに打ち倒し、後世にその名を馳せたのである。