本部流とは

本部流(もとぶりゅう)とは、旧琉球王族・本部家に伝わる武術の系譜を継ぐ流儀であり、現在は二つの武術流儀から構成されている。

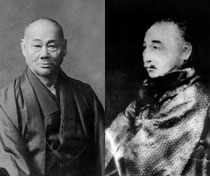

一つは、本部御殿第十一代当主・本部朝勇師が伝えた、本部御殿伝来の武術である。正式名称を本部御殿手(もとぶうどぅんでぃー)と称し、突きや蹴りを中心とした打撃技法に加え、取手(関節技・投げ技)や棒・釵などの武器術を含む、総合的な古武術体系である。

その打撃技法には、夫婦手の構えに代表されるように、後述する本部拳法と共通する要素が見られるが、握拳よりも貫手を多用する点において、古流空手の特徴を色濃く残している。また、取手には空手のみならず琉球舞踊との共通性も認められ、所作の美しさと身体操作の妙が融合している点も特筆に値する。

もう一つは、本部朝勇師の実弟(三男)である本部朝基師が、戦前に創始した流儀である。正式には日本傳流兵法本部拳法(にほんでんりゅうへいほうもとぶけんぽう)と称し、競技化された現代空手とは異なり、古伝空手・古流空手の系譜に属する。かつて空手が「唐手(からて)」あるいは「手(ティー)」と呼ばれていた時代、すなわち琉球王国末期から明治初頭にかけての空手の様相を、今に伝えている流儀である。

宗家の統合と本部流の再定義

本部流という名称は、もともと本部朝基師の流儀を指す呼称として用いられてきた。戦前より本部拳法として教授されていたこの武術は、本部流の名で広く知られ、古流空手の代表的な流派の一つとして位置づけられていた。

その後、平成十五年(2003年)、本部朝正宗家が本部拳法の宗家に加え、本部御殿手の宗家も兼ねることとなった。この宗家の統合により、本部流という名称は、本部御殿手と本部拳法の両流儀を総称する呼称として、あらためて用いられるようになった。

両流儀は、兄弟である朝勇師・朝基師を源とすることから、体の構えや動きに共通点も多く見られるが、体捌きや間合いの取り方、受け技の有無など、技術的な特色には明確な違いも存在する。

本部流においては、これら二つの流儀の本質を損なうことなく、それぞれの体系を忠実に継承していくことが重視されている。現在では、本部流という名称は、本部家に伝わる両流儀を包括する正式な総称として定着している。

現在の継承と理念

本部流は現在、本部朝正宗家のもとにおいて正統に受け継がれており、その技術と精神は国内外の門弟に広く伝承されている。王家由来の武術としての伝統を保ちながらも、現代においてその価値を再認識されるべく、体系的な指導と研究が行われている。

本部流における稽古は、単に技術の習得にとどまらず、身体の使い方、呼吸法、礼節、精神修養を含む総合的な修行として位置づけられており、門人それぞれが自身の内面と向き合いながら、武道としての真価を追究している。

両流儀の具体的な技法や理念については、別掲の解説資料をご参照いただきたい。

本部御殿手と本部拳法の特徴

| 本部御殿手 | 本部拳法 | |

| 基本型 |

元手 |

ナイハンチ |

| 基本の突き手 | 前手突き | 前手突き、後手突き |

| 基本の突き技 | 貫手 | 握拳 |

| 受け技 | なし | あり |

| 基本の構え | 夫婦手(攻撃の構え) | 夫婦手(攻防の構え) |

| 基本の立ち方 | タッチュウグヮー | ナイハンチ立ち |

| 間合い | 遠間 | 近間 |

| 体捌き | 敵の左右へ入身 | 直進して入身 |

| 掴み手 | 多用 | 多用 |

| 取手 | 多い | あるが少ない |

| 上段への蹴り | あり | なし |

※あくまで概略であり、それぞれに例外はあります。