佐久真親雲上

本部朝基は著書『私の唐手術』(昭和7年)の「著者略歴」で、自分が師事した唐手家の名前を4名挙げているが、その4名とは松村宗棍、佐久間、糸洲安恒、松茂良興作の諸先生方である。

また、昭和11年に開催された座談会「武士・本部朝基翁に『実戦談』を聴く!」(琉球新報主催)でも、「私が心から気持ちが合った人」として、佐久間先生の名前を挙げている。この記事で本部朝基は「あの人との入り組(イリクミ、注:組手の古称)で、私は実力がついて来て、お互い友達は子供扱いにしたほどである」とも語っている。それゆえ、佐久間先生は本部朝基の修行過程において、もっとも影響を与えた人物ということになるが、残念ながらその詳細な経歴は伝わっていない。

本部流には、現宗家や本部会顧問を務められた丸川謙二先生より断片的に佐久間先生についての情報は伝わっている。それで詳細な経歴を古文書等を調査してできれば学会発表したいと筆者は考えていたのだが、なかなか学会発表できるまで確定的な経歴を明らかにすることはできなかった。しかし、現時点でほぼ間違いというところまで調べがついたと考えているので、さしあたりこの記事でその経歴を紹介したい。おそらく空手史の解明の一助にもなるであろう。

丸川謙二先生の遺稿に以下のメモ書きがある。これは丸川先生の没後、現宗家が丸川先生の奥様よりいただいた資料に含まれていたものである。

松村宗棍の弟子

儀保の佐久間親雲上 首里手 糸洲安恒にナラブ

1830~?

儀保というのは、首里儀保町のことである。本部御殿のあった首里赤平町の西隣に位置している。また、『私の唐手術』でも、本部朝基は兄(朝勇)にいじめられていたので、「どうしたら兄に勝つ事が出来るかと絶へず考えて居たので、……儀保の佐久間先生や松村先生の許に、ひそかに通ひ……」とある。それゆえ、佐久間先生は首里儀保町に住んでいたことが分かる。

親雲上(ペーチン)は琉球士族の称号である。狭義には地頭職にあるもの、すなわち領地を有する上級士族を指し、その場合はペークミーとも発音する。広義には下級士族に相当する筑登之親雲上(チクドゥンペーチン)に対しても、主に会話において一種の敬称として使う場合がある。松村先生や糸洲先生は筑登之親雲上階級に属するが、本部朝基がこれらの先生を親雲上と呼ぶことはない。敬って言う場合は、「武士松村」や「武士糸洲」、あるいは普通に松村先生、糸洲先生と言うが親雲上は付けない。これは御殿階級の敬語法(御殿言葉)で、御殿から見て階級的に下に属する者は親雲上とは呼ばないのである。首里士族の敬語は階級ごとに違っており、複雑な決まりがある。それゆえ、本部朝基が佐久間親雲上と呼ぶ場合には、佐久間先生は地頭職にある上級士族、すなわち「殿内(トゥンチ)」階級に属していた人物であったと推定される。

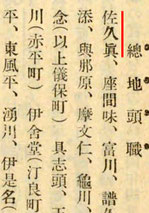

次に明治初頭に首里儀保町(当時は儀保村)に住む佐久間姓の人物がいなかったかを考察する。『首里市市制施行十周年記念誌』(昭和6年)に「旧藩士調」(廃藩直後首里在脇地頭職以上)という一文があり、そこの首里儀保町の項目に総地頭職として「佐久真」の名前がある。これは北谷間切(現・北谷町)の総地頭職であった章氏佐久真殿内のことである。儀保町に住む佐久真(佐久間)姓はこの家柄しかない。

それゆえ、佐久間親雲上とは、正確には章氏佐久真親雲上であったと推定される。おそらく佐久真殿内の当主かその親族(跡取り)であったのであろう。殿内階級、とりわけ総地頭家の当主は最終的には「親方」の位階にまで昇るが、廃藩置県によって昇級が断たれた場合、親雲上の階級にとどまった可能性が考えられる。なお、本部御殿の初代・本部王子朝平の妻・浦崎翁主も章氏出身である。

佐久真か佐久間かといった「表記の揺れ」は戦前の文献では珍しいことではない。唐手家でも「松村or松邨」、「石嶺or伊志嶺」など、文献によって表記はマチマチである。丸川先生のメモ書きにある「1830年」という生年は本部朝基より聞いたものなのか、丸川先生が独自に調べたものなのかは分からない。しかし、1830年ならだいたい糸洲先生と同世代なので、松村先生の弟子なら推測としてもその頃に生まれたというのは妥当なものであろう。

「糸洲安恒にナラブ」というのは、現在ではあまり知られていないが、当時は糸洲先生同様、佐久真先生は唐手家として高名だったという意味だろう。唐手(空手)家の有名無名は、どれだけ弟子を育てて後世に自身の系統をより多く残せたかという事実と比例関係にある。佐久真先生に限らず、弟子をあまり取らず「隠れ武士」として歴史から消えていった優れた唐手家は他にもいたはずである。

さて、本部朝基は、佐久真先生のナイハンチは松村先生と同じだったと語っているが、本部朝正宗家によると、本部のナイハンチの最初の霞打ち(背手打ち)の箇所は、「これは佐久真先生の手だ」と本部朝基は語っていたそうである。この箇所は、糸洲派では通常は手刀の反対側(親指側)で受ける、背刀受けになっているが、本部流では手の甲で相手の顔面を打つ「攻撃」になっている。屋部憲通先生のナイハンチも同様である。

よく「空手に先手なし」を字義通りに解釈して「空手の型はすべて受けから始まる」とか言われたりもするが、佐久真親雲上のナイハンチでは攻撃から始まっているのである。古流首里手と糸洲以降の近代首里手の違いを考察する上でも、重要な箇所であると考える。